El histórico legado de Quimantú

Por David Hevia, poeta, ensayista y presidente de la Sociedad de Escritoras y Escritores de Chile

El 4 de noviembre de 1970, al asumir como Presidente Salvador Allende Gossens, se puso en marcha un Programa de Gobierno que buscaba generar las condiciones necesarias para ir forjando un pueblo “apto científica y técnicamente”, así como “abierto masivamente a la creación y goce de las más variadas manifestaciones del arte y del intelecto”. De esa manera, la idea de democratizar el conocimiento incluyó iniciativas como el Plan Nacional de Becas, el despliegue alfabetizador, la extensión de la escolaridad adulta, la inyección de recursos a las universidades, el fomento de la industria cinematográfica y el desarrollo de medios de comunicación de carácter público que desactivaran el monopolio de la prensa. En medio de ese despliegue, tuvo lugar un proyecto hasta entonces inédito. La editorial Zig-Zag enfrentaba una grave crisis económica que se expresó en un conflicto con sus trabajadores, quienes, en noviembre de 1970, acordaron un paro de actividades con el objetivo de que la firma fuera integrada al área social de empresas del Estado. El proceso desembocó en la firma, el 12 de febrero de 1971, del acta de compra de todos los activos de Zig-Zag, y el 1 de abril de ese año se fundó la Sociedad Empresa Editora Quimantú Limitada, que dio comienzo a sus actividades con fondos proporcionados por dos socios accionistas: la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) y Chilefilms.

La iniciativa tenía un eje fundamental: el proceso tendría a los propios obreros como conductores. De hecho, la Central Única de Trabajadores (CUT) propuso entonces al ingeniero comercial Sergio Maurín para que asumiera la gerencia general. Los 780 trabajadores que pasaron de Zig-Zag a Quimantú, y que pronto ascenderían a 1.500, serán, explicó el presidente de la República al diario La Nación, “los principales responsables del buen funcionamiento y eficiencia de la nueva empresa y del cumplimiento de sus objetivos”. Refiriéndose a los grandes objetivos estratégicos de tal apuesta, el mandatario declaró que “la nueva editorial del Estado contribuirá eficazmente a la tarea de proveer a los estudiantes chilenos de sus textos de estudio, de promover la literatura nuestra y de permitir que el libro sea un bien que esté al alcance de todos los chilenos”. En esa línea, agregó, “el paso que hemos dado significa el inicio de una nueva etapa en la difusión de la cultura en nuestro país”. La participación de Salvador Allende en la ruta que condujo a la creación de Quimantú tenía, de todos modos, un antecedente clave en su ideario: en 1967, en su condición de presidente del Senado, propuso fundar una empresa estatal en ese rubro, por la vía de reformar los estatutos de la Editorial Andrés Bello, con miras a modificar su cobertura de asuntos estrictamente jurídicos, para, en cambio, “amplificar los horizontes intelectuales y culturales de la nación”, lo cual, aseguró, “facilitaría a educandos y estudiosos, y a lectores en general, el acceso a las grandes fuentes del pensamiento nacional y universal”, derivando “especialmente en beneficio de las capas modestas de la población”.

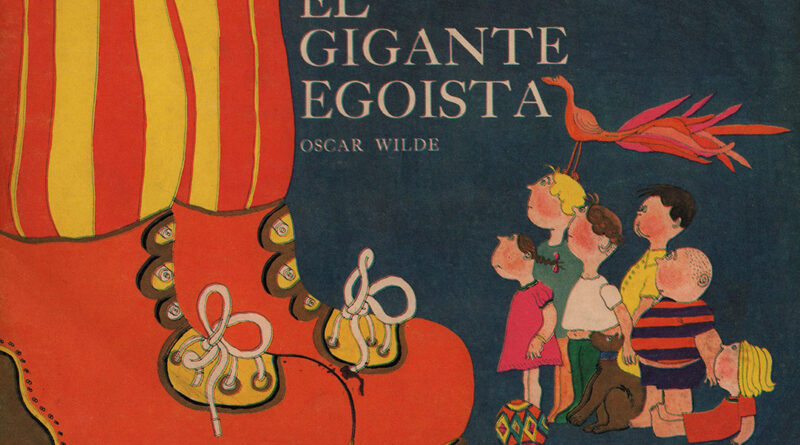

Quimantú ―es decir, “Sol del saber”, en mapudungún―, tras proponerse facilitar el acceso al libro y la lectura a través de estrategias de producción y distribución que abarataban los costos, se organizó en tres áreas: División Editorial, División de Publicaciones infantiles y Educativas y División Periodística. Bajo dicha articulación surgieron colecciones tales como Nosotros los chilenos, Quimantú para todos, Cuadernos de Educación Popular, Camino Abierto, Clásicos del Pensamiento Social, Cuncuna y muchas otras. Ello, además de revistas como Cabrochico, Onda, Paloma, La Quinta Rueda, Ahora, Mayoría, La Firme y Estadio. En cuanto a la publicación de libros, en tanto, a grandes rasgos se apostó por un diseño sencillo y de pequeño formato, como fue el caso de la colección Minilibros, que editó clásicos de la literatura nacional y universal. Con tirajes que fluctuaban entre los 20.000 y los 50.000 ejemplares, la compañía, dirigida por el escritor costarricense y exeditor de la emblemática editorial Nascimento, Joaquín Gutiérrez, no solo redujo radicalmente los costos, ofreciendo obras de calidad por un precio inferior al de una cajetilla de cigarrillos, sino que aseguró la llegada de tales volúmenes a contextos sociales humildes y hasta entonces inalcanzables en el rubro, a partir de un modelo de circulación y distribución que amplió el radio de las estanterías, activando librerías sindicales y bibliobuses, habilitando camiones que llevaban el material bibliográfico a las poblaciones, valiéndose de la venta masiva en quioscos y solicitando a la Fuerza Aérea que hiciera llegar los volúmenes a las zonas más apartadas del país. De acuerdo a los cálculos de Pablo Dittborn, se publicaron 315 títulos distribuidos en 14 colecciones.

El precio de los libros fue estimado por Gutiérrez siguiendo como pauta el producto más adquirido en los quioscos de la época: la cajetilla de cigarrillos Hilton. La idea era vender los ejemplares por un valor que estuviese al alcance del público masivo. “¿Y cómo llegamos a ese precio? Ahí vemos: hay que subir las tiradas, hay que bajar la calidad del papel, hay que explotar a Alfonso Calderón. “Él tenía el don de seleccionar los títulos, escribía el texto de la contratapa y sugería a los dibujantes de la portada, y lo hacía con su modesto sueldo de asesor literario del Departamento de Libros”, rememora Arturo Navarro (Constanza Muñoz, Paula Pérez y Mariana Poblete. Quimantú, el legado perdido. Universidad de Chile, 2019).

El resultado de ese camino es una lección histórica sobre el aporte que la alianza entre los trabajadores organizados y el Estado pueden hacer a la sociedad en su conjunto. En abril de 1971 se había vendido 5.000.000 de libros a razón de 800.000 ejemplares al mes, mientras que en los siguientes meses, y hasta antes del Golpe Militar del 11 de septiembre de 1973, las ventas totalizaron 11.164.000 ejemplares, cifra a todas luces impresionante si se considera, por ejemplo, que la población del país era la mitad que la actual y que por ese entonces el analfabetismo aún ascendía al 10%. Por otra parte, hasta 1970 un título de alto impacto podía llegar a un tiraje de hasta 5.000 copias, pero con Quimantú esos números se multiplicaron de manera considerable. En febrero de 1972, de hecho, la edición de Cuentos de rebeldes y vagabundos, de Máximo Gorki, correspondiente a la colección Quimantú para todos, constó de 50.000 ejemplares. El catálogo de la serie Minilibros, a su turno, publicaba 80.000 volúmenes por cada título, mientras los Cuadernos de Educación Popular registraron un tiraje mínimo de 100.000 ejemplares por título y un récord de 250.000.

El fenómeno era a todas luces impresionante. “Doy fe: la antología de Gabriela Mistral, Todas íbamos a ser reinas, vendió más que todas las ediciones de todos los libros juntos de la Mistral, que aparecieron entre 1922 y 1971”, sostuvo Alfonso Calderón, uno de los directivos del proyecto editorial. “Le oí al novelista Alberto Romero decir que la edición nuestra de La viuda del Conventillo, su más conocida novela, de la que se publicaron dos ediciones de 50 mil ejemplares cada una, le produjo ingresos por derechos de autor mucho más elevados que el total percibido por los trece libros que publicó”, agregó. Sobre el ritmo de trabajo de la editora, Bernardo Subercaseaux apuntó que “Quimantú llegó a producir en un mes lo que Zig-Zag en un año; y en doce meses, lo que producían todas las editoriales del país (privadas o semiestatales) en casi 4 años. Todo esto, en un contexto en el cual existían problemas de escasez de papel (a veces -se sospechaba- generados intencionalmente por parte de empresas proveedoras del sector privado)”. La magnitud de las ediciones llegó a tal punto que en una oportunidad el Premio Nacional de Literatura Manuel Rojas llegó a devolver un cheque por concepto de derechos de autor, pues los escritores no podían creer en tan altos montos percibidos, porque no estaban acostumbrados a tan abultados tirajes. “Julio Cortázar no exageraba cuando dijo que Allende había hecho el milagro de convertir a Tomas Mann en un best seller”, recordaría más tarde Virginia Vidal.

Visto como proceso, Quimantú ejerció también un impacto notable respecto de la literatura propiamente dicha, pues fue una base desde la que se desenvolvieron en ese tiempo escritores como Antonio Skármeta, quien colaboraba en la revista La Quinta Rueda y publicó en la editorial El ciclista del San Cristóbal, la emblemática antología de cuentos que registró un tiraje inicial de 30 mil ejemplares. Lo propio ocurrió con Enrique Lihn, cuya obra Violeta Parra cuenta su vida salió de la imprenta del mismo sello, tal como ocurrió, igualmente, con Fuegos artificiales, de Germán Marín. En agosto de 1973 se publicó El miedo es un negocio, novela de Fernando Jerez que alcanzó a circular un par de semanas antes del Golpe de Estado, y le luego fue reeditada en Argentina y Alemania.

De todos modos, el fenómeno impactó mucho más allá del circuito de los libros. Como señala Hilda López en Un sueño llamado Quimantú (2014), durante el mes de septiembre de 1971 Sergio Maurín recibió un informe en el cual se señalaba que, en un período de solo siete meses, las ventas se habían incrementado en un 65%, mientras la producción había subido en un 48% y que el número de revistas impresas ascendía a más de tres millones al mes. De hecho, la revista Paloma anotaba al menos 200 mil ejemplares por semana, una cifra a todas luces extraordinaria, si se tiene como referencia que Paula y Vanidades, con las que competía, nunca superaron los 80 mil ejemplares semanales. Por otra parte, desde el punto de vista del segmento dedicado a los niños, el giro de época también fue visible. “Cabrochico es una de las revistas que respondió más pragmáticamente al proyecto del presidente Allende, orientado a la formación de un hombre nuevo”, comenta Jorge Montealegre, antes de precisar, respecto del objetivo de construir una cultura popular y nacional, que “una de sus tareas concretas era producir historietas que rompieran con la alienación y el proceso de influencia negativa que ejerce el sistema sobre las mentes infantiles, que sin casi darse cuenta adquieren la ambición del dinero, de la flojera o la creencia de que existe el mundo mágico de las hadas y los duendes” (Quimantú, el legado perdido).

La Sociedad de Escritores de Chile (SECH) participó en 1972 en una tarea que mostraba con nitidez cuánto se estaba ampliando el espectro de trabajo de Quimantú: fue jurado, junto al Ministerio de Educación, la Universidad de Chile, la CUT y la propia editorial, en el Primer Concurso de Cuentos Baldomero Lillo. Los diez relatos ganadores fueron publicados en un volumen titulado Cuentos 72, y el acta de deliberación del certamen señala sobre esas obras que en ellas hay “valores como capacidad imaginativa, habilidad técnica, conciencia de los conflictos individuales y colectivos que de una manera u otra están interpretando el momento actual de cambios profundos de nuestras estructuras sociales y políticas”.

Si la participación de los trabajadores no tenía precedentes en la historia del país, también fue admirable la capacidad del equipo de sortear las dificultades. “Una condicionante esencial poco conocida fue que la editora debía autofinanciar su operación y su desarrollo debido a carencias fiscales. Jamás recibió aportes financieros ni franquicia alguna. Se le dio trato similar al de una empresa privada, con la diferencia de que su misión era maximizar su aporte al desarrollo cultural y no maximizar ganancias”, explicó Sergio Maurín. “Una llave para abrir cualquier puerta” y “Solo progresa aquel que sabe” fueron algunos de los lemas con los que la firma caló hondo en la ciudadanía a través de todo el territorio. Al recordar la experiencia de esa editorial, Joaquín Gutiérrez manifestó: “La gente andaba con sus libritos en la mano para leer en los buses. Era muy lindo el cariño que se despertó en los trabajadores por la cultura. Logramos cambiar socialmente el panorama del libro, porque hasta ese momento era privilegio de una élite”.

En septiembre de 1973 alcanzó a ser publicado el volumen Pancho Villa, de Iósif Lavretski, último título de Quimantú. El mismo día del Golpe de Estado, como relata Lidia Baltra, quien se desempeñaba en el área de Documentación, tanques apostados en Plaza Italia apuntaron contra el edificio de Santa María 076, sede de la editorial, y militares allanaron sus dependencias destruyendo una veintena de originales de autores chilenos. Al día siguiente, los uniformados destruirían alrededor de dos millones de ejemplares de libros que permanecían en las bodegas. Solo la brutalidad pudo poner término a un proyecto editorial cuyo ejemplo, señero entonces, hoy debe ser reasumido por la institucionalidad cultural del país, porque es urgente democratizar el acceso al libro y porque la lectura, ese luminoso sol del saber, es una llave que abre las puertas de la reflexión, del pensamiento crítico y del desarrollo social.