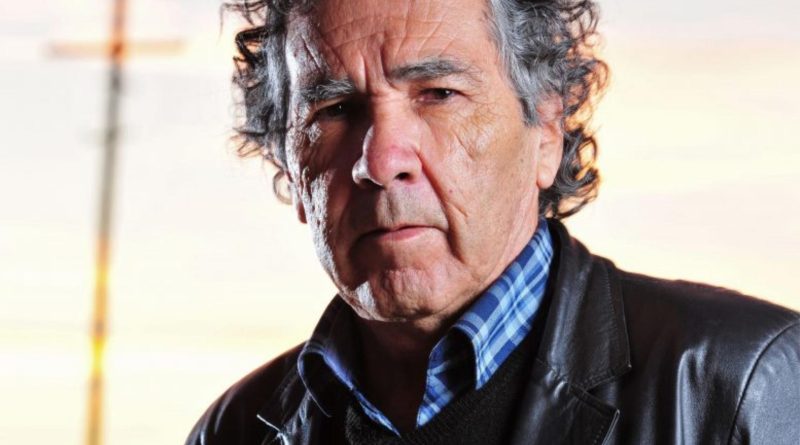

Hernán Rivera Letelier, un escritor «popular»

No se trata de que yo incurra en «clasismo», según pudiera sugerir alguien, pues por el contrario, admiro incondicionalmente a los grandes narradores surgidos desde el proletariado y el esfuerzo, forjados —como el mismísimo Premio Nacional de Literatura 2022— en un severo y solitario ejercicio de aprendizaje artístico, lejos de la comodidad y de la estabilidad que brindan la academia universitaria.

Todos los lenguajes humanos poseen una normativa, otorgada por sus propios y esclarecidos cultores como defensa ante el riesgo, siempre latente, de disgregación, deterioro o decadencia. Lo que no contradice el dinamismo esencial de los idiomas y la incorporación de nuevos vocablos y expresiones; asimismo, la sustitución de giros obsoletos o extemporáneos.

Así, el lenguaje, sobre todo el literario, se enriquece con nuevos significados, ampliando el universo de sus significantes. Lo contrario es empobrecerlo, como viene ocurriendo, de manera acelerada, en nuestra sociedad cibernética e hiperespecializada.

La normativa es válida —indispensable— para lenguajes matemáticos, científicos, comunicativos, artísticos. El lenguaje escrito, el que nos ocupa e inquieta a los escritores (as), también está normado, aunque su gramática no corra a parejas con la velocidad de su dinamismo.

Hay casos de escritores (as) —grandes o modestos—, como señala el poeta Gamalier Bravo, en que ciertas circunstancias o anomalías perturban o menoscaban su capacidad expresiva lingüística. Conozco dos escritores chilenos que padecen dislexia, lo que influye en sus escritos; deben requerir, por ello, del concurso de editores, con el fin de evitar errores manifiestos en su sintaxis.

Hace treinta o 40 años, las editoriales y los periódicos contaban con correctores de prueba, y aun de estilo, para evitar gazapos en sus publicaciones.

Pablo Neruda recurría habitualmente a «secretarios técnicos», como les llamaba, para evitar sus propias imperfecciones semánticas. Uno de ellos fue el poeta Homero Arce, fino escritor, con «ojo de lince», según nuestro Premio Nobel 1971.

Miguel de Cervantes, el más grande novelista de todos los tiempos, incurría en errores sintácticos, como advirtiera Lope de Vega en su tiempo. Cervantes era tartamudo y es probable que este defecto, en alguna medida, se traspasara a su lenguaje escrito; así lo señalaba Freud.

Dostoievski, por su parte, también escribía «mal» según Bielinski y otros críticos; era epiléptico, y de acuerdo a la psiquiatría moderna, esta enfermedad afecta la expresión lingüística.

Una larga e interminable experiencia autodidacta

Todo esto debiera matizar mi observación sobre confundir «escritor popular» con quien escribe con faltas de ortografía. Sin embargo, eso no significa avalar el descuido, la falta de lecturas, la impericia, la pretensión de ser escritor careciendo de un mínimo talento expresivo.

El oficio de escritor, como cualquier otro (quizá más que cualquier otro), requiere de una labor constante de mejora y perfeccionamiento, que no concluye jamás. Esto implica respeto y amor por la lengua en la que nos expresamos. Para mí, estas condiciones son intransables.

Por otra parte, tenemos el caso de ilustres escritores que transgredieron las normas académicas: Julio Cortázar, José Saramago, Rubem Fonseca… Pero lo hicieron habiendo ya conocido y dominado las normas; algo semejante podemos afirmar de Picasso o de Dalí en la pintura.

No se trata de que yo incurra en «clasismo», como pudiera sugerir alguien; por el contrario, admiro a los grandes escritores populares, forjados —como yo mismo, discúlpenme— en una larga e interminable experiencia autodidacta. Menciono a Gabriela Mistral, José Santos González Vera, Nicomedes Guzmán, Manuel Rojas, Pedro Lemebel, Hernán Rivera Letelier, admirables, valiosos, dignos de encomio.

Pero esto no significa avalar la inadvertencia, la torpeza, el descuido y aun el desprecio por un oficio harto ninguneado, de manera transversal, en nuestra sociedad de mercaderes palurdos.

Estimo que cualquier escritor o escritora que pretenda ejercer el arte de la palabra tiene la obligación de instruirse, dado que las universidades y otro tipo de academias no son, como afirmara un viejo maestro, «fábricas de escritores».

El escritor se hace a pulso, en la soledad, pero su única amante perdurable: la palabra, le exigirá el máximo de atención y un respeto insoslayable. Lo sustento y lo practico. Allá quienes crean que conociendo el silabario del Ojo pueden llamarse a sí mismos escritores.

***

Edmundo Moure Rojas, escritor, poeta y cronista, asumió como presidente titular de la Sociedad de Escritores de Chile (Sech) en 1989, luego del mandato democrático de Poli Délano, y además fue el gestor y fundador del Centro de Estudios Gallegos en el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile, casa de estudios superiores en la cual ejerció durante once años la cátedra de Lingua e Cultura Galegas.

Ha publicado veinticuatro libros, dieciocho en Sudamérica y seis de ellos en Europa. En 1997 obtuvo en España un primer premio por su ensayo Chiloé y Galicia, confines mágicos. Su último título puesto en circulación es el volumen de crónicas Memorias transeúntes.

En la actualidad ejerce como director titular y responsable del Diario Cine y Literatura.

Por Edmundo Moure Rojas

Fuente: Cine y Literatura